文/荃玖

图/来自网络

今天早上无意间浏览新闻,忽然被谢百三教授过世的消息震惊。回想八年前,我每周沿着国定路骑着自行车,旁听谢百三教授的《中国当代经济政策及其理论》课程,那时候的谢教授已年届六十,但精神抖擞。因为我是旁听,而且总是踩着上课时间才进去,往往没有座位,便坐在阶梯教室第一排的台阶上,有时甚至连台阶都满了,得坐在讲台前的空地上。

那时候,谢教授常拖沓着皮鞋,穿着肥硕宽大的西装,有时西装裤也不慎塞在了鞋里,而头发也总乱糟糟的。唯有的一次谢教授身穿白衬衫,打上了一条红领带,但下半身仍然邋里邋遢的。谢教授便笑称,今天有记者来教室录像,所以要注意下形象嘛,但反正是坐着上课,只露上半身就好。

我虽然不是经济专业的,但有很多经济学课程是公共课,例如范里安的微观经济学、曼昆的宏观经济学,对当时对现代经济社会懵懵懂懂的我尚颇为抽象。而张银杰教授的政治经济学,结合张教授由基层工厂到政府体制内官员,再到学术界的治学经历,使得经济学不再像是一门空洞而不切实际的课程。但若谈到深入的了解改革开放来中国经济制度和金融市场的发展,当时我所修读的必修、选修课程中竟无一涉及,唯有谢教授的课为我奠定了基础。

那时正是2008年新的一轮牛市到来,即便是大学校园里面也不乏同学开始开设证券账户,少则以生活费,多些的说服家中资助,热热闹闹的投身于股市之中。也记得不知是在哪门课上,老师问大家对于中国股市有什么看法,还真有同学半带玩笑半认真的喊道“一万点!”。而更有远见些的同学,每天看着《21世纪经济报道》等期刊,风风火火讨论着QFII、QDII等等。在如此全民狂热的氛围下,谢教授由中国八十年代改革开放以来的价格双轨制、流通股非流通股、大小非解禁讲起,并时不时在公众媒体上对当下金融市场颇多点评意见,常有震人发聩的言论,成为学术红人也有不足为奇。

经济学与其他学科颇为不同的一点在于,所有的经济学原理都建立在若干假设条件之下,而现实经济社会却难以有符合所有假设条件的理想情况。故而不同经济学家各持己见、针锋相对在所难免,但无论从哪个角度和分析方法,言之有理,只要可以获得证明,也都是正确的。故而有笑话称,经济学是唯一一门可以由两名理论完全相反的学者共同分享同一个诺贝尔奖的学科,也是颇有道理。

这些年来,谢教授和许多秉持经济学良知的经济学家,以公共知识分子的身份借助各种媒体发出自己的声音,比如痛批利用资本市场进行扶贫(如今这篇文章竟成为了谢教授在病榻上最后的遗作),也常在社会新闻中见到他的声援,比如组织学生签署联名信,为毒害室友的复旦学子林森浩求情,呼吁废除死刑。

但如今在这娱乐至死的年代,任何人都为求自己的话语权,媒体喜欢用背离常识的标题博求点击率、电视节目也喜欢语出惊人、制造争议的嘉宾,这样才能产生话题,就连谢教授自己写的文章中也不免常见语词过激的论述,这纷纷扰扰的世间有着太多位置决定脑袋的现实,先汇集到目光和关注,才会有话语权却是不争的事实。谢教授的观点常有争议,但这种敢说、敢批评和敢于面对纷争的精神,又何尝不难能可贵呢?

回想当年旁听谢教授的课程时,因为坐在讲台下近水楼台的回答了谢教授的一个问题,只可惜时间久远已经忘记了当时的问题是什么,谢教授很是满意,便问我是几级哪个专业的,我答是来旁听的,谢教授听罢很是诚恳而感慨的说,正是同学们这样的求知欲让我不断耕耘在这三尺讲台上。

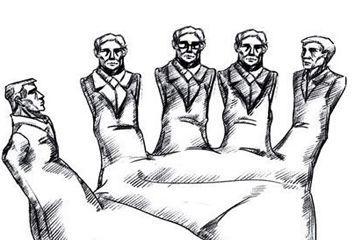

如今想来,谢教授这样说一来是鼓励我们,二来也是自勉——教室熙熙攘攘的坐满了人,谢教授也一定知道他的学子何止有幸选得上他的课的学生,以及有时间和条件来旁听的如同我这样的学生,还有千千万借助各种媒体,获知到谢教授严密思维、中允立场和为民为国的话语的民众百姓。

谢教授尚不到古稀之年,若不是疾病的缘故,正是退休后利用闲暇发挥余热的黄金时期,却不料离去的如此匆匆,即便是在他辞世的前一个月,仍笔耕不辍的每周发表对经济热点的论点,如今却戛然终止。

惋惜之余,只能遥念谢教授当年的教导,默念一声,谢教授,您走好。

作者介绍:荃玖

香港中文大学MBA,曾在某四大会计师事务所从事制造、地产、通讯等行业的国企、外企审计工作,现在某香港公司从事战略投资工作。豆瓣阅读签约作者,瀚海观察特约经济观察员。

微信公众号似水年华AsTimesGoesBy。

(本文作者独家授权本号原创发表,如需转载请和本号联系)

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号